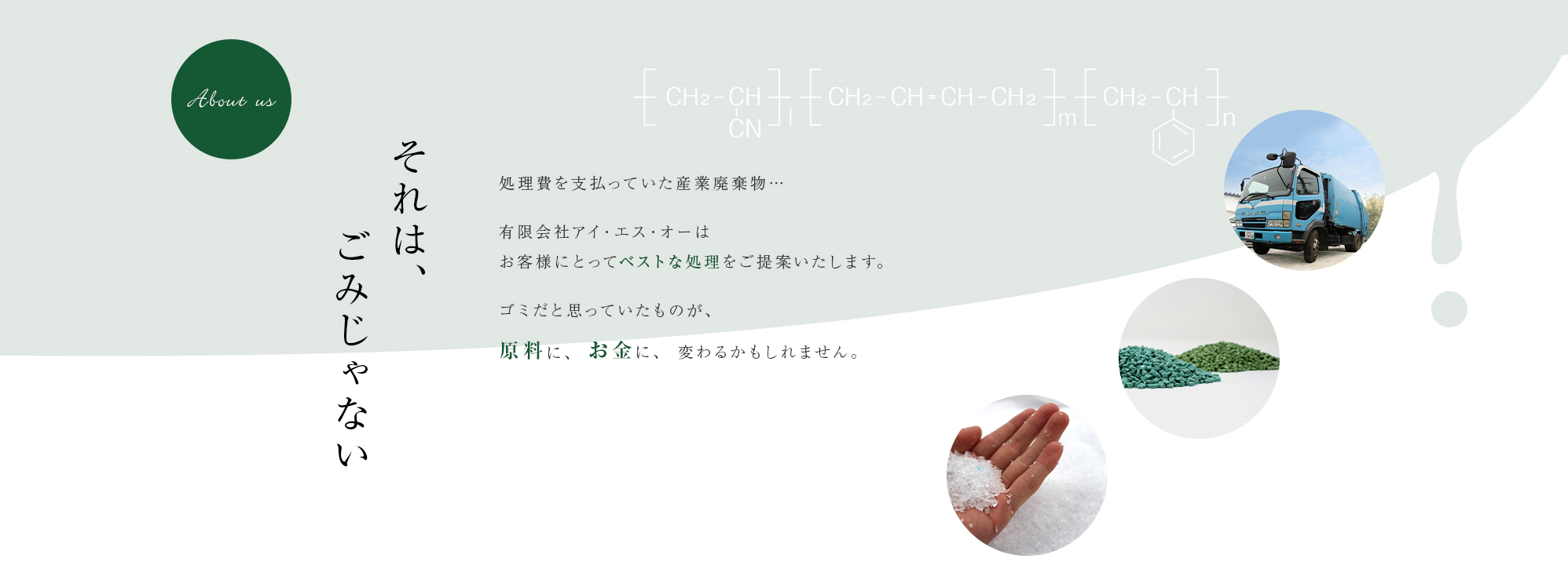

樹脂の識別方法として、分析機器測定があります。

有機化合物の成分同定もしくは分子構造の同定といった分野があります。 例えば、新薬を作ったときに、目的物ができているか見ないといけません。逆に、異物混入していないかも必要です。

直接見ることはできないので、分子構造や官能基を間接的にみることになります。

その方法としては、質量分析法(Mass Spectrometry ;MS) 、核磁気共鳴分光法 (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy ;NMR)、赤外分光法(Infrared spectroscopy ;IR)などが有機化合物のスペクトル分析の代表格でしょうか。

樹脂の識別に限れば、ある程度、赤外分光法(IR)でできます。ひとくちにIRといっても、分散型とフーリエ変換型でスペクトルを得る方法が大別されますし、測定法も5種類ほどあり測定法に合わせて試料の状態や必要なものが違ってきます。

本稿では、どうして赤外線で分かるのかといった原理をざっくり説明できたらと思っています。

照射された赤外線のうち吸収された部分、当該赤外線はどの領域の波数(Ex.1cm内の端波の数)でどれくらい吸収されたかが情報になります。

赤外線といっても780~10万nmの幅があるので、いろんな長さの波があります。そのいろんな長さのうち、どの長さ(赤外線波数領域)と反応するかをみるわけです。

分子はいくつかの原子が結合しているわけですが、分子内の原子の違いや結合の違いによって官能基部分毎の結合力が変わり、その結合力と赤外線波数領域が対応しています。

赤外線は人体に当たると暖かく感じます。つまり、エネルギーを与えられています。分子結合部分が振動し、エネルギー準位が遷移します。

この遷移という動きが心電図のピコンと反応するピーク(R波)みたいに現れ、心電図に相当するのが赤外吸収(IR)スペクトルになります。

だから、心電図から読み解くように、樹脂の同定もIRスペクトルから読み解く(間接的に分子構造をみる)ことになります。

それでは、より深くみるために、簡易モデルを設定しましょう。

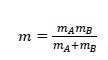

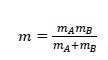

原子Aと原子Bの二原子間で考えます。この原子間を結びつける力(結合力)は単振動のバネで近似することができます。一般にこれを調和振動子と呼びます。

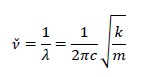

結合力をバネ係数k、換算質量 として単振動を考えると、ポテンシャルエネルギーと運動方程式より、振動数

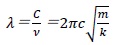

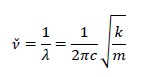

として単振動を考えると、ポテンシャルエネルギーと運動方程式より、振動数 、従いまして、波長

、従いまして、波長 より

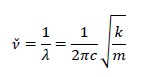

より

波数 が得られます。

が得られます。

よって、波数と結合力は正の相関、波数と換算質量は負の相関があることがわかります。

次に、量子化して考えましょう。つまり、波ではなく粒として考えます。

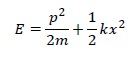

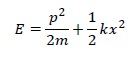

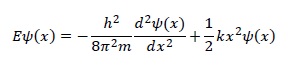

運動量pとして、2原子間が基準よりxだけ伸びて単振動運動したとき、調和振動子のエネルギーの式は次の通り。

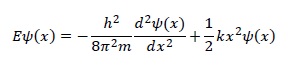

シュレーディンガー方程式は

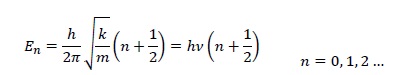

これを漸近解をguesssしてエルミート多項式を乗じて、元式を満たす解を作り、漸化式を(以下、略)

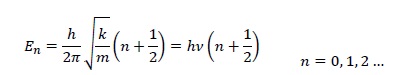

シュレーディンガー方程式の解として、粒1つ1つの離散(整数)関数の解が得られます。飛び飛びになるエネルギー遷移が説明できます。

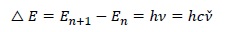

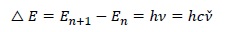

遷移エネルギーは

となるので、エネルギー準位遷移によって、特定の波数の赤外線が吸収されることが分かります。

※調和振動子を前提にしましたが、厳密には振動は非調和でボテンシャルエネルギーはモースポテンシャル関数で表すようです。単振動の線形モデルがそのまま援用できるわけないですからね。ただエンジニアリングモデルとして線形性は妥当ですよね、非常に簡単に相関を追っていけるので。

再掲しますが

より、赤外線を照射すると当該官能基(原子間)結合力に応じた波数の赤外線部分が吸収されることでエネルギー準位遷移がおき、IRスペクトルの当該波数上でピークが見られることが分かります。

逆もしかりで、いろんなノイズを取り除ければ、分析器からIRスペクトルを出力し、そのピークが起きている波数領域をみれば、何の官能基か推測できることになります。

ピークが複数個起きているので、それぞれの官能基を推測すれば、分子が推測でき、そこから樹脂が同定できます。

実際に分析する際は、このノイズを取り除いて当該樹脂由来部分だけのIRスペクトルを得ることが重要になります。もしくは充填剤がどんなピークをもたらすか、樹脂同定と異物同定双方を頭に入れる必要があるのではないでしょうか。

そして、黒色問題ですね。赤外線を吸収するので、いかに敏感に(反応よく)測定できるかが重要になります。ハンディタイプの簡易識別機がありますが、ネックになるのがここでしょうね。

最後に、、、ここまで御託を述べましたが、弊社には分析機器がありませんし、原理もすべて独学なので、説明に飛躍があるのは愛嬌ということでお許しください。

ATR法のできるフーリエ変換型の分析計測機器は欲しい(使いたい)んですけどね、、

最後までお読みいただきありがとうございました。

(有)アイ・エス・オー 長友

として単振動を考えると、ポテンシャルエネルギーと運動方程式より、振動数

として単振動を考えると、ポテンシャルエネルギーと運動方程式より、振動数 が得られます。

が得られます。